上期本專欄提到台灣女性的社會地位比鄰近的東亞國家好,不但女性政治參與程度高,而且大學教師當中女性比例遠比日韓高,甚至比美國都高。導致台灣這個特殊現象的原因很多,上次討論到台灣選舉制度中婦女保障名額的可能影響,這次我們來探討另一個可能的因素──紡織業。

紡織業與女性

紡織業在台灣的經濟發展過程中扮演很特殊的角色。第一,紡織業是戰後初期台灣製造業中產值最大的產業之一,而且在電器、電子業尚未發展之前成為台灣的出口大宗。

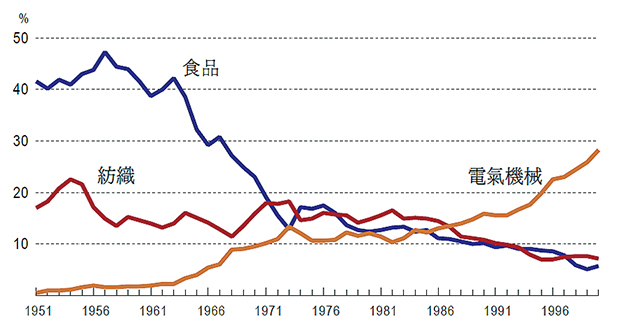

▲圖一:食品、紡織、與電氣機械產值占製造業比率。樊家忠提供

▲圖一:食品、紡織、與電氣機械產值占製造業比率。樊家忠提供

圖一擷取自吳聰敏教授2018年的一篇論文〈台灣戰後的高成長〉,在電器與電子業從1960年代末期開始發展之前,紡織業的份量非常吃重,而且這個重要性維持了數十年之久。

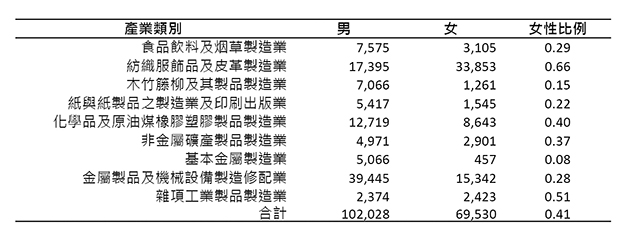

▲圖二:1974年台北縣年各製造業類別的雇用人數。樊家忠提供

▲圖二:1974年台北縣年各製造業類別的雇用人數。樊家忠提供

第二,紡織業跟所有其他產業都不同的一個地方是它非常偏好雇用女性。圖二顯示的是台北縣在1974年不同製造業類別所雇用的男女工作者人數。其中紡織服飾品及皮革製造業(在此簡稱紡織業)雇用的女性人數為33,853,占該行業的66%,等於每三個雇用者當中就有兩名女性。如此高的比例是所有其他產業無法企及的。

另外,由於產業規模龐大,紡織業所雇用的33,853位女性占了台北縣當年所有製造業雇用的69,530女性接近一半的比例,可見紡織業對於女性就業的助益。

客廳即工廠

圖二所統計的數字只包括了工廠正式雇用的全職工作者,並未包括半職或「非典型」雇用者。在那個年代,工廠所雇用的全職女工多半是未婚的年輕女性,已婚女性的勞動參與率不高。

但有一種類型的非典型雇用者,對女性就業有巨大的促進作用,而且受到影響的主要是已婚女性,這就是在1970年代盛行的「客廳即工廠」。客廳即工廠透過家庭代工的方式,為當時大量未就業的女性提供了工作機會。

家庭代工在1970、80年代盛行的程度應該非常驚人,影響到的家庭數目應該非常龐大。可惜的是,這些非典型就業並沒有留下詳細的統計資料,所以我們很難量化它的影響。

女性收入與社會地位

女性的收入對於提高女性的地位有甚麼影響?關於這一點,經濟學有一個「家戶議價模型」(household bargaining model)。這個模型認為一個家庭中哪個成員「說了算」,取決於該成員的「議價能力」(bargaining power),而該成員的收入占全家戶收入的比重會影響到該成員的議價能力。

我曾在《看》雜誌第130期的文章介紹過美國麻省理工學院的經濟學教授Esther Duflo研究南非老人年金的研究。她發現如果年金受益人是祖母,孫女的營養會得到改善,但是孫子不會。但如果受益人是祖父,該家庭內不論孫子還是孫女的營養都不會得到改善,而且比較多錢被祖父花在喝酒、賭博等吃喝玩樂活動。這個例子顯示了女性家戶內的議價能力對能否實現自己偏好具有顯著的影響。

女性收入提高也會改善下一代女性的處境。我在《看》雜誌176期的文章介紹過美國布朗大學經濟學家Nancy Qian關於中國茶葉產業的研究。由於茶葉生產需要大量的女性勞動力,所以中國在農村改革後,茶葉產業的快速發展以及茶葉價格的提高,導致更高的新生女嬰存活率。可能的原因是茶葉價格上漲使得一般家庭提高了對女孩未來生產力的預期,女孩因此得到比較好的營養與照顧,所以存活率提高。

台灣與南韓

雖然理論上紡織業應該對台灣女性地位的提升有幫助,但可能無法充分解釋台灣與南韓現今社會在女性地位上的差異。這是因為紡織業也是南韓戰後早期工業化發展的重點產業,而且也跟台灣一樣扮演出口擴張的要角。

當然,兩個國家紡織業的比較還需要更多細緻的分析,例如規模是否類似,是否都高度偏好雇用女性。

如同我上一篇所強調的,台灣與南韓在女性地位上的差異很可能不是單一因素造成的,有可能存在多種因素,甚至是各種因素交互作用的結果。下一期我將探討戰後移民對台灣性別意識的影響。