「走婚」是一种非常特殊的婚姻制度,位于中国云南的少数民族「摩梭族」曾经盛行过走婚。这个制度的特殊性在于男性不娶妻,只是夜晚到喜欢的女方房间居住,隔天天亮后则返回自己母亲家里生活。

走婚的男女双方不会正式结婚,情投意合的男女透过男方到女方家走婚,维持感情与生养下一代的方式。生下的小孩归女方家抚养,生父不会与子女同住,也不需要负责抚养小孩,只在重要节日时会参加女方的活动,以承认亲属关系。

这种男方完全不用负责的走婚,似乎对现代男性有高度的吸引力。当一篇关于走婚的论文在台大经济系报告时,参加的男学生们异常专注,而且发问异常踊跃。(教授评语:平常上课能有这么认真就好了!)

母系社会

摩梭族之所以盛行「走婚」,应该跟他们是母系社会有关。摩梭族由女性当家,家族中最年长的女性为家族之首,主持家族事务,并且是耕种、劳力、消费等重大家族决定的决策者。家族的男性不用抚养自己的子女,而是负责抚养自己姐妹与其他男子走婚生下的子女,因此「舅权」非常重要。

与父系社会男尊女卑的现象相反,在母系社会中的女性享有比较高的社会地位,各社会成员对性别角色的期待也与父系社会不一样。同时,女性对于性别角色的「自我认知」也不同,例如没有「男主外、女主内」的观念,女性也相对比较敢冒险、愿意竞争等。

经济学研究的机会

摩梭族这个特殊的族群,不但是人类学家与社会学家长期注意的研究对象,他们也得到经济学家的关注。美国休斯敦大学经济学教授Elaine Liu和中国复旦大学经济学教授Sharon Zuo最近发表的一篇论文,即将刊登在《美国国家科学院院刊》 ( Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS),就是以摩梭族为研究对象。

多数的现代社会中,男性与女性的风险态度往往有显著的差异,通常是女性比男性倾向趋避风险(risk averse)。两位教授在这篇论文中提出的问题是:这样的风险态度差异是天生的呢?还是后天环境养成的?

这个问题的答案之所以重要,是因为在多数国家都长期存在着男女平均薪资差异。以美国为例,男女薪资差异虽然在1980年代以前不断地缩减,却在1990年代以后不再缩小,女性的平均薪资长期保持着男性薪资70〜75%左右的水平。

如果男女天生就有风险态度上的差别,这就为长期男女薪资差异提供了一种解释。而且既然这样的态度是天生的,也就无法用公共政策来改变。反之,如果风险态度是后天养成的,那么教育内容、社会环境的改变,就可以透过改变风险态度来进一步缩小男女薪资差异。

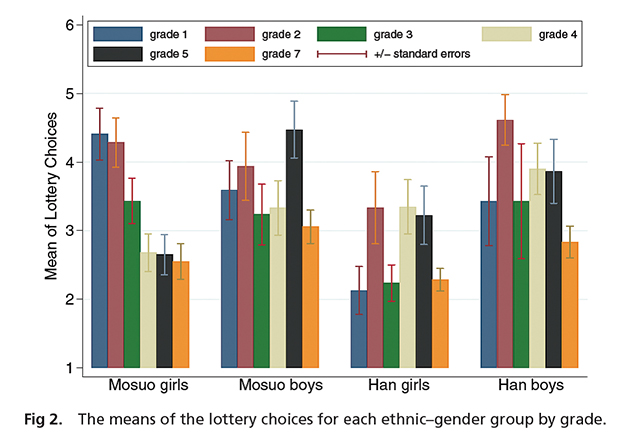

▲摩梭族与汉族小学生的风险态度。樊家忠提供

先天vs.后天

为了这个研究计划,两位教授前往云南省宁蒗自治县里的永宁乡,去当地的小学进行研究与实验。永宁乡是摩梭族与汉族居民都有的地区,所以当地的小学里两个种族的学生都有,而且混同在同一个班级里上课。由于汉族是父系社会,在文化上受传统儒家的熏陶,男尊女卑的观念很重,所以汉族的小孩在这个研究中扮演了很好的「对照组」的角色。

两位教授透过实验游戏取得了每个学生的「风险态度」,然后观察从小学一年级到七年级男女学生在风险态度上的差异。

上图是从该篇论文中拷贝出来的,显示了该论文主要的研究结果。图中每个直柱显示的是不同性别学生在各年级的平均风险态度,愈长的直柱表示愈喜欢风险(risk loving)。

该图最有趣的现象是在一、二、三年级的时候,摩梭族女生比男生还要喜爱风险,这反映了摩梭族性别文化上特色。可是随着摩梭族女生跟汉族的同学相处愈来愈久,她们的风险态度也慢慢向汉族接近。到了11岁以后,摩梭族女生就变得比男生更风险趋避了。

另一方面,透过汉族男女生的比较可以发现,汉族女生比汉族男生更风险趋避,而且这个差异从一年级一直到七年级都没有改变过。

室友实验

为了进一步验证因果关系,两位学者进行了一个针对室友的实验。这个实验的设计十分简单:由于每个住宿的学生所分配的房间是随机分发的,个人不能自由选择。因此每个学生的室友当中有多少是摩梭人也是随机决定的。

针对每个住宿的摩梭族男生,两位学者计算出他的室友中汉族人的比例,然后透过回归分析来估计汉族室友比例的影响。她们发现汉人室友比例愈高,摩梭族男生的风险态度则会愈来愈接近汉族男生。换句话说,「近朱者赤、近墨者黑」。这个室友的同侪效果为「环境影响力」提供了一个清楚的证据。

这份论文的研究成果充分显示了个人的风险态度,会受到社会的性别环境很大的影响。显然性别意识是文化的产物,天性所造成的差异可能有限。