我的母亲长得很美,但她的美丽却害了她。她16岁时为了家境的因素到小酒店上班,这在小镇上是非常被人瞧不起的。在我的印象里,她出门时总是拿把雨伞,不论晴天雨天,不是用来遮阳用的,不是用来遮雨用的,而是挡住别人的视线......

「那是一切错误的开始。他否认参与其中,我母亲则哭得死去活来。我为了所谓的家族荣誉,拿钱摆平了这件事,让他顺利地从这个事件里脱身。」

「之后问题变得越来越严重。吸毒、斗殴、赌博,他光是高中就换了十所以上的学校,最后还是毕不了业。但不管他在外面如何使坏,在母亲面前,他永远是她的最爱。他满21岁拥有处分自己名下财产的权利之后,不到三年,就把父亲留给他的财产,以及母亲手上全部的现金,花到一分不剩。」

他苦笑。「这真是一项难得的本事。」

「接着,我遵照母亲的要求,拿出一笔钱来,让他学着投资,而不是过着花花公子的生活。我想让他跟在身边,可是他不肯。我明知他这样任性的结果是甚么,但又不想刺伤他的自尊,就随他去了。几个月后,我母亲又上门来找我要钱。」

「这样的恶性循环维持了很多年,最后我不再提供资金给詹姆士去胡乱投资,只是每个月固定给他一笔生活费,这样的结果让他觉得痛苦不堪。因为每个月一万欧元,只能让他──套句他的话说:过着乞丐般的生活。」

竹君不知道该说甚么,只能静静地聆听着。

「他吵吵闹闹一年,看我丝毫没有改变主意的可能,就和一群从东欧刚移民过来的小帮派搭上线,用一万欧元的代价──也就是我给他的生活费,让他们出面绑架夏绿蒂和艾略特。他熟悉我们的行踪,那天夏绿蒂和艾略特原本是会落入他的手中的。」

「如果真的是那样,我还有机会拿钱把她们赎回来,可是夏绿蒂不肯屈服,企图加速逃离绑匪,结果车速太快而打滑,最后翻车撞上一台停在路边的货柜车。」他停下来,决定跳过后来的细节。

「警方花了一个月的时间就抓到绑匪。但在那之前,詹姆士已经躲到南美洲去。算他有自知之明,那里的生活费极低,只要我母亲接济他,他就能够在那里继续过着少爷般的生活。」

「据我所知,我母亲这一年来陆续地卖掉她身边所有可以变现的珠宝,不用说,那些钱最后都落到了詹姆士的口袋里。虽然,这些钱只会在他的口袋里停留极短暂的时间。」艾利克的语气是绝望痛心多于嘲讽。

「我相信他不是有意造成夏绿蒂和艾略特的死亡,可是,他们的死亡竟然没有唤醒他的良知,反而让他有了更黑暗的念头──他开始找人来暗杀我,因为这样一来,他会是名正言顺的继承人。当然,我母亲会和他一起分配我的财产,不过,我母亲的财产就是他的财产,不是吗?」

「但他能出的价码不够高,所以能够请到的杀手......呵呵!几次都被我躲了过去。」他苦笑。

「真是可悲,不是吗?詹姆士一生失败,连想要杀我都搞不成功,这真是太悲惨了。」

「我不断地在想,他怎么会走到这样的地步?我是世界上的巨富,我的弟弟却躲在南美洲一个不知名的城市,过着怨恨我的日子!这究竟是不是我的责任?」

「我母亲根本不愿面对詹姆士的所做所为,仍然坚持他是被冤枉的。即使绑匪之中有人指认他,她还是继续提供他金钱。」他停了下来。

「这大概是我致富的代价吧!自己的血亲,拿我给他的钱,请杀手来杀我。」

「为了终止他愚蠢的行动,三个月前,我成立了一个信托基金,把我母亲每月固定支领的费用,变成仅限于消费支出的代付,说得详细些,就是只供她吃、住的必要花费,但是她无法再刷卡,也不能够买任何的奢侈品。」

「为甚么?」竹君问。

「因为她会把刷卡买到的奢侈品拿去变现,然后继续资助詹姆士。」

唉,竹君无法理解这样的母亲。只能把这一切都当成是因果吧!只是人们看不懂因果业力的安排罢了。

「我母亲一直住在西雅图,活到这把年纪了,还要被我限制她的消费,让她过着不体面的日子,妳可以想象她有多生气。」

「但是最近她却反常地努力为我介绍女伴,拚了命要塞一个妻子给我。为了达到目的,她甚至重新回到荷兰我们的祖宅,然后开始举办一场又一场的宴会!在夏绿蒂和艾略特死后半年,她就展开了她的计划。」

「妳知道这件事情唯一的好处是甚么吗?那就是至少我知道,自己的母亲没有谋杀我的意思,否则何必为我介绍女伴,是不是?」他笑得很凄惨。

竹君无言地看着他。花园里静静的,蓝天白云,可是两人的心意是相通的。「妳呢?妳有甚么故事可以告诉我?」

「我的故事?我没有甚么好说的。」她勾起嘴角。「我是家里唯一的孩子。」

「所以妳没有任何会追杀妳的兄弟姐妹。」他夸张地喘了一口气,只差没有对天高呼三声万岁!

「是没有。不是每个人都像你这么『幸运』的。」她微嗔地瞪他一眼,但他显得非常受用。

「我在台湾南部的一个茶山上长大。我父亲50岁时才娶了我的母亲。」她停顿了一会儿才继续说下去。

「我父亲来自中国大陆,前几天我跟你说过他还只有13岁的时候就被迫加入军队,当了几十年的小兵。他一生没有甚么心愿,只想有一天共产党倒台了,他能够跟着老总统回到自己的家乡。因此他一直没有结婚,退伍后就跟着部队里的战友,到茶山买了块便宜的地,平日种点菜,并且在镇上租了间小店铺,卖起了牛肉面。」

竹君带着一抹幸福的微笑,说着自己父亲的故事。

「难怪妳的牛肉面那么好吃。」

「是啊!我父亲有一些特殊的配料。」每想到父亲,她就会笑得很幸福。

「单身的男人,偶尔会到镇上的小酒店喝二杯。就这样,他认识了我的母亲,一个『茶室』里的女人。」

「茶室?在茶山卖茶吗?」艾利克问。

「明明是酒店,但招牌却是茶室!」她平静地说着母亲一生的痛。

「啊!」艾利克懂了。

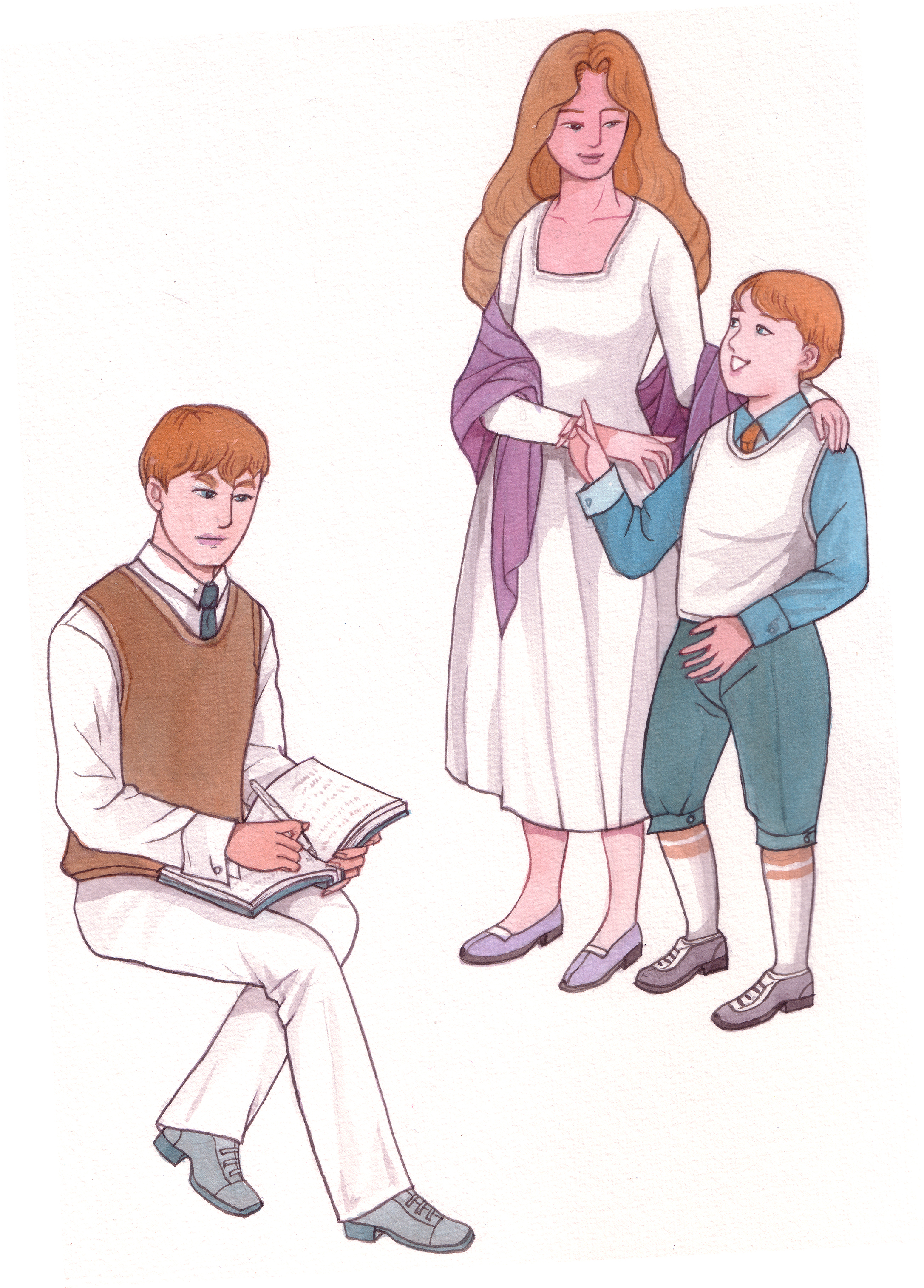

「我的母亲长得很美,但她的美丽却害了她。她16岁时为了家境的因素到小酒店上班,这在小镇上是非常被人瞧不起的。在我的印象里,她出门时总是拿把雨伞,不论晴天雨天,不是用来遮阳用的,不是用来遮雨用的,而是挡住别人的视线。」她的眼神飘远。

「父亲大母亲20岁,但是非常疼她。母亲娘家的人经常到父亲的牛肉面摊来拿钱,学费、电费、医药费,不论是甚么理由,父亲每次都不拒绝。面摊的生意再忙,也不肯让母亲到店里来沾油腻,宁可自己忙得满头大汗。但他总是笑呵呵的,他告诉我,没有人是坏人,即使是把妈妈卖到酒店的外公、外婆,他说他们也是心痛的,但生活有很多的不得已的,我们能帮多少就帮多少,老天会疼惜善良的人。」

「他是对的,舅舅他们后来都很争气,很辛苦地完成学业,每个人都有稳定的工作,到现在,每年都还会去我父亲与母亲的坟前上香。」

「可是我母亲一直没有办法走出心里的阴影,她养成了酗酒的恶习,在我10岁的时候喝了工业酒精制造的假酒中毒去世。从此我家就只有我和父亲二个人。」她的眉心拧起。

「如果我那时认识妳就好了。」

竹君笑了起来。「如果你认识我的话,要教我投资学吗?」

艾利克也笑了,笑自己的傻气。

「其实我父亲非常宠爱我。他似乎要把母亲的那一份爱也一起补给我。我家里的经济只是过得去,但他总是给我最好的。我会写书法,他是我的启蒙老师。他从5岁起就练字,从小就写得一手好字。那几年是我最快乐的日子。」

「虽然我根本没有甚么天分,他仍然坚持送我去学钢琴、芭蕾舞,每天把我装扮得像个小公主。可是在我16岁考高中的那一年,他病倒了,中风,左半边肢体瘫痪。」才刚舒展的眉头又再度打上一个小结。

「我本来要放弃升学,但他不同意,后来我们互相妥协,我去念了高职,就是职业学校。我选择了服饰科,但也兼修了食品科的学分。」