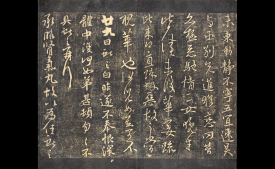

(曹长青按语:12月12日是西安事变78周年。1936年这场事变,改变了中国的历史走向,当时只剩3万人、几被剿灭的红军得以幸存。不到十年,中共军队发展到120万人,最后把国民党打得败退到台湾。西安事变发动者张学良自1936年被软禁,直到1991年5月(李登辉做总统时),才被首次允许离开台湾(到美国)。当时(1991年5月28日)我跟其它几位东北人,以老乡身份与张学良在纽约曼哈顿见面,畅谈了二个半小时。下面是当时根据谈话内容整理、发表在纽约《世界日报》周刊的文章,原题为「张学良纽约谈西安事变」。)

西安事件的主角,并为此付出半个多世纪人身自由代价的张学良将军,最近被允许从台湾到美国访亲问友,一时成为新闻焦点。

这是张学良1949年随蒋介石到台湾后,40多年来第一次离开台湾寓所到美国,因而引起各方瞩目。

他的一些旧部属、幕僚和学生,争相一会老长官,叙旧温情,而在美国人数众多的东北乡亲也想一睹当年东北军总司令的风采;新闻记者们更想趁机挖挖「西安事变」的内幕新闻,因当年主角蒋介石、毛泽东、周恩来已相继过世,唯剩下张学良,又已90岁高龄。如他再不讲,西安事变很多细节将永远仅是历史学家的一种想象。

但张学良到纽约后,最想见他的是中共使馆官员,因为他们终于有了劝说张学良回中国大陆一游的机会,做统战文章,以美化中共当年在西安事变中的民族大义感,借此再对台湾施压。

中共近年来利用电影(《西安事变》上下集)、电视连续剧(少帅传奇)以及通俗演义、小说等众多手段,再现中共理解的西安事变,其中把主角张学良塑造为潇洒、果敢、有民族责任感的世纪大英雄,而把蒋介石丑化为胆小、怕死、临危狼狈鼠窜之辈。反正电视、电影、广播、杂志、报纸等全部媒体都控制在党的手中,中共可以任意「指点江山」、创造历史。只要张学良一到北京,中共就可一按电钮,所有宣传机器同时开动,中共想表演什么,制作什么,达到什么效果,均垂手可得;那时,就顾不得张学良究竟说什么了。

几个月前,美国驻北京大使李洁明受邀访问西藏,中共报纸就伪造出李洁明夸赞西藏人民状况有改善的新闻,虽遭到美致函抗议,但中共一如既往,绝不刊登抗议信函。以此愚弄十亿大众。这一套,中共玩弄了几十年,一手「绝活儿」。

●「行踪诡秘」纽约行

但张学良自抵美后就表示对两岸政治绝不涉入,以「闲云野鹤」自居。中共使馆人员便采取外围攻势,找到能接近张的人,去做「说服」工作。中共驻纽约总领馆的一位副总领事宴请「纽约东北同乡会」主要乡长,请他们见到张学良时,转达口信,北京当局特别欢迎他去大陆走走、看看。杨尚昆直接捎信说,如少帅愿回大陆看看,中共可派军用飞机到台北接他,并在北京机场铺红地毯迎接。

在这各种「意图」包围下,张学良抵美后极为谨慎,很少公开露面,只在少数亲属、朋友圈中活动,人称「行踪诡秘」。

5月28日下午,在纽约东北同乡会会长徐松林先生的安排引见下,东北老乡的《纽约新闻报》主编李东渤、《东方新闻报》主编李勇,以及李兴唐、薛仁山、马忠良等,加上来自中国大陆的东北人刘宾雁和我,一块拜访了张学良先生。张先生当时住在曼哈顿中城的一套公寓里。

我在中国时曾看过中共拍摄的《西安事变》电影,其中的张学良风流倜傥、飒爽英姿,扮演他的演员是大陆出名的「俊男」。因而一看到真正的张学良时,感到难以接受:少帅英姿,灰飞烟灭;站在我们面前的是一位十分苍老、面容瘦削、头发稀疏的老人,老年斑和皱纹交织在脸上。我努力去接受这个真实的90岁老人形象,而忘记电影、电视中曾看到的英俊少帅。

但当大家坐下来,用东北话一交谈,你立刻可以感到这位老人的活力,他说话声音不颤不抖,洪亮粗犷,仍保持东北人那种豪爽之气。

9个东北人围坐一桌用东北话谈起东北人,真叫过瘾。一位同乡首开话匣,他说外界一般对东北人的印象是:豪爽、粗犷、讲哥们义气。刘宾雁接着说:在大陆,不仅老一辈看重张学良,年轻的一代也对他肃然起敬,因为张先生身上体现了东北人优良的传统:敢做敢为,勇于负责。

张学良用浓重的东北话说,他不敢接受这样褒扬,他觉得仅是尽国民的责任而已。他说:「东北人有优点,但毛病也多,鲁莽,好冲动,捅娄子。过去人称东北人为『白帽子』,就是这个意思。当时东北赶大马车的人多戴白毡帽。」他对自己性格的概括是八个字:「鲁莽操切,胆大妄为」。他说,「我正是这种性格,才会闯下大祸,做了那么多捣乱的事。如果说东北人好捅娄子,那我属于这种人——人家让我捅一个娄子,我一定捅俩。」

●最忌讳「西安事变」

对世人来说,人们最想从张学良口中了解西安事变鲜为人知的内幕。但张又最忌讳此话题。于是我试探地提问:「作为晚辈,我最没有资格谈历史。对西安事变,我只是从电影中、书本中知道大概。我不清楚中共拍摄的上下两集《西安事变》 是否真实再现了那段历史。」

张学良对此问题十分敏感,他说:过去不少记者,包括不久前访问过他的日本电视台记者,绕来绕去想从他口中探出西安事变内情,「我是绝不会说的,到死也不会说。」他说原因是不想做伤害任何人的事,这段历史恩恩怨怨不会从他口中说出。至于外界对此的毁誉,他一点也不计较。他说,当年《大公报》主笔王芸生在「西安事变」后说的一句话很有道理:「明白的人不用跟他说,胡涂人跟他说也没用。」因此,他选择沉默。

对于中国大陆拍摄的《西安事变》,他说没有看过,真实与否无法评断。但据刘宾雁说,他看过几本有关张的传记、评传,其中一本较权威的《张学良和西安事变》中,写张在台北曾与家人偷偷看了大陆的《西安事变》电影录像带,据其家人讲,张观剧时,一语不发,有时流泪。

我告诉张先生,在《西安事变》中,说东北军对日本人采取「不抵抗政策」是因为蒋介石有一手谕给张,让其不抵抗。「到底有没有这个手谕呢?」

张回答说:「是我们东北军自己选择不抵抗的。我当时判断日本人不可能要占领全中国;我没认清他们的侵略意图。我想尽量避免刺激日本人,不给他们借口扩大战事。我们采取『打不还手,骂不还口』,但最后不能『杀不出血』。杀到全中国来了,我们只能拼死一搏。」

●是英雄还是罪人?

我说:《西安事变》电影在大陆流传甚广,年轻一代主要从这部电影获得对当年这桩震惊全国的事件的最初看法。在这部电影中,你被说成是「世纪大英雄」,而蒋介石则临危逃窜、形象不佳。张学良说,那是他们对蒋家的丑化攻击,不可相信。他说,自己是基督徒,对毁誉已置之度外。「说我是大英雄,我也不领情,也不为此高兴;说我是千古罪人,我也不在乎。我给自己起名字『闲云野鹤』,就是要躲开这些事情。」

我接着问,「在那部电影中,当周恩来赶到机场,发现你已陪同蒋介石去南京,周说你中了读古典小说连环套的毒。如果历史重演,你还会不会送蒋介石回南京,而失去几十年自由?」

张学良直率地回答说:「周恩来是瞎说。送蒋先生是我自愿的。如果再有这样的机会,我还会去送他。我当时要陪他回南京,蒋先生不同意,他说你去我很难办。但我坚持去,一人做事一人担。到南京,蒋先生周围的人要杀掉我,是蒋先生一直保护我。记得刚到南京,在下飞机时,蒋先生就吩咐说:要好好照顾好副司令。」

在去拜访张学良先生的前一天晚上,我曾和一位哥伦比亚大学读教育学的台湾博士生聊天谈到张学良,这位台湾学生认为,如果没有张学良当年那样做,历史会是另外的样子。因当时以国民党军队的实力,全力以赴是能将中共势力打垮的。而张学良发动西安事变,使中共得以喘息,最后坐大。这位学生说,在台湾,很多人都私下认为张是历史罪人。我在哥大接触到的另外三位台湾博士生,也都持这种看法。是历史罪人,还是民族英雄,两种评价实在大相径庭。

六十年前曾在东北大学见过张学良的李兴唐先生巧妙地涉及到这个问题,他说,抗战胜利后,一度传说张学良要回东北,东北民众欢心鼓舞,以少帅在东北的声望和影响力,假如真的回去,中共可能不会有借东北坐大的机会。

张学良谦虚地答道,他不知道自己在家乡有这样的影响力,也不知道乡亲这样看重他。李勇先生则直截了当地问张:当年红军经过长征所剩无几,势力单薄,如无西安事变,中央军很可能将中共完全打败,以避免中共最后坐大在大陆造成几十年的大悲剧。

张学良也据实作答:红军当时是打不败的。他举出三个理由:

一是他的两个师(109师和110师),各有一万人,由郭、何两个勇将领军,与红军在陕北会战,面对装备不足的红军,两师人马却全军覆没。郭师长战死,何师长被擒。此事震动了整个东北军,人们才知道共军难对付;

第二是他强调红军的顽强。他说,自己是带兵的人,深知带兵之不易。而红军经过前有堵、后有追的二万五千里撤退而没垮、没散,带兵的人是利害的;第三,他说红军内的党组织结构也很利害,也有老百姓的基础。「面对这样顽强善战的红军,既然消灭不了他,莫不如和他们合作。」所以他和蒋介石的攘外必先安内主张有相当分歧。他认为只要一致攘外(抗日),自然就会安内。

●四十年无自由是「公平的」

有人接着问张学良现在是否仍不赞同蒋介石的安内攘外政策。张学良十分肯定地说:他仍然认为当时只有国共合作「攘外」,才能「安内」;「安内攘外」政策不可取。他与蒋介石的政见不同在于此,但除了政见不同之外,他说蒋先生与他情同骨肉,几十年对他呵护备至,因此,在蒋介石逝世时他送了这样的挽幛:「关切之殷,情同骨肉;政见相争,宛如仇雠。」当刘宾雁谈到张先生失去自由几十年时,张学良却说,四十年失去自由是应该的,没有什么好怨的。当年他坚持陪同蒋先生回南京,就抱着准备死的决心。

张学良谈到此,沉缓地说:「如果我是蒋先生,我会枪毙了张学良。因为这是背叛啊!但蒋先生让我活下来,这是蒋先生的宽大。我这一生最痛苦的事是蒋先生杀了杨虎城将军,因为应该杀的是我。」

他接着说:父亲张作霖耳提面命,训诫「做军人要置生死于度外,要把脑袋挂在裤腰带上」,对此,学良一生不敢有忘,早把生死视同平常。军人叛变是死罪,但我却活了下来。四十年失去自由是「公平的」。

●张作霖和蒋介石

张学良喝完了他的第一杯咖啡后,以习惯的职业军人的命令口吻说:「再给我倒杯咖啡,不要放糖!」也许是咖啡因的作用,这次他竟一反常态评价起蒋介石、周恩来和他父亲张作霖。

他说:「我最推崇两个人,一个是我父亲,一个是蒋先生。但他俩很不相同,我父亲这个人有雄才无大略;蒋先生有大略无雄才。如果他们俩携手合作,中国恐怕不是今天的样子。」

接着张学良讲了一段他父亲的故事,以证其「雄才」。他说,当年东北总督赵尔巽(被革命军处死的四川总督赵尔丰之兄),特别器重推崇张作霖的雄才,当时一驻军首领蓝天蔚(也是国民党在东北的负责人)在沈阳咨议局逼赵脱离清政府独立,张作霖自告奋勇陪赵前往,在咨议局,张将手枪往桌子上一摔,说「我反对!」结果吓得蓝天蔚挟着公文包就跑了。而恐惧蓝天蔚叫兵报复的赵尔巽,忙把所有兵权均授于张作霖。当年张学良才10岁,母亲给他一个装满大洋的口袋让他逃命。当时张作霖身边仅有一营人马,却临危不乱,结果蓝天蔚竟一跑无踪影,从此张名声大震。

●周恩来是「大政治家」?

在谈到周恩来时,张对周颇多褒扬。他说周恩来是「大政治家」,是共产党的大英雄。他形容周能屈能伸「了不得」。他说:「周恩来说话简洁,非常机敏。」他跟邓颖超保持联系,年前他在台湾做寿,邓颖超曾有贺电给他。

在座的资深报人李勇先生对张学良赞扬周恩来不以为然,他向张学良说:「在毛泽东发动的反右和文革两次残民运动中,周恩来都担当帮凶的角色。一般人批评说,毛是小人,周是伪君子。所有中共在大陆的胡作非为,都有周参与,这种人能称为大政治家吗?」张学良没有正面回答,只是说,周恩来是绝顶聪明的人。

谈话间,薛仁山先生将两封信转交张学良,这是张的好友杜重远的女儿写给张学良的。张拿过信感叹地说,他至今不理解盛世才为什么要杀掉杜重远。他说:「盛世才这个宝贝,原来是我的一个副官,被我推荐给父亲,还是我父亲眼力厉害,他一下子看出此人不安份。一次派他去谈判,回来后他说嫌官太小,自己把自己提升为上校。后来他要去新疆,饷银太少,我给了他五万银元。结果他在新疆坐大,杀了很多人,把杜重远也杀了。」(《世界日报周刊》编者按:杜重远年岁略长于张学良,当过张的秘书,和张的关系是亦师关系也极为密切,杜死于狱中后,杜的妻子邵御之和两个女儿,由周恩来照顾。)

●弟弟张学思文革被斗死

有人问道,他是否知道他的弟弟张学思在文革中被斗死的惨剧,张学良说,他的一个侄女有时从台湾去大陆,一次去见了吕正操,得知张学思被害经过。吕与张学良是同学,都是东北讲武堂的,可谓老朋友。后来吕当了中共铁道部长。文革中,他的弟弟张学思被打成东北帮首领,与吕关在一处。据吕正操讲,当时他为保命过关,什么都交代,让承认什么就承认,「低头认罪」。而关在对面牢房的张学思,却拒不认罪,反而高喊呼冤,结果遭到红卫兵痛打,越打他越喊,后来高声斥骂红卫兵,最后竟被活活打死。

这次中共办亚运会,杨尚昆特邀张学良的这位侄女等家人赴北京,参加「亚运会」开幕式,坐在贵宾席。会后,杨尚昆亲自接见他的侄女等人,捎话给张学良,只要他愿回中国大陆看看,中共可派专机到台北接他。

●远离政治,笃信基督

张学良将军在透露了这些内情后说:依我本愿,我很想回大陆去看看,主要是看看东北乡亲,给父亲扫扫墓。但我最怕卷入政治纠缠之中。「我已远离政治,笃信基督。」

他回顾笃信基督的前半生,称在宗教信仰上蒋夫人(宋美龄)对他影响最大。他曾是南美浸信会神学院的函授毕业生,领路的牧师叫周联华。但张学良在幽居中对佛教也有相当研究,涉足密宗;又曾探索道教。比较三者,以传教方式而言,张学良认为还是基督教最能接近百姓大众。

张学良不认为自己在少壮时代有过轰轰烈烈事迹。他说,他之所以出来做事,「是因为别人两百步做成的事,由于我的特殊家庭条件,只走一百步就能做成。」因此,「我只是按着本份,凭着良心为国家、为民族做事而已。」现在,唯一的愿望是大家把他忘却;他恨不得去掉张学良这名字,只当一个普通的小老百姓,从此不再有政治纠缠,不再有记者踏破门坎,不再有任何采访,求「闲云」之清静,达「野鹤」之超脱。

刘宾雁问张学良是否会回东北家乡看看?并说,以前他在中国当记者的时候,的确很希望张学良能回去,但现在他不赞成张学良回去,因为这样会被中共利用。席间也有乡亲劝张学良回大陆家乡走一走。张说,他近期不打算回去,不愿卷入政治之中。有人问他什么时候回去,他说等政治不再纠缠他的时候。

●李、郝合作,台湾有前途

当话题转到台湾当前政局时,张学良语出惊人:「我很崇拜李登辉,这人非常能干。我也崇拜郝柏村。李、郝合作,台湾有前途。」作为90岁老人,从近一个世纪的风风雨雨中走过来的人,用「崇拜」一词来表达,让我们这些晚辈大感吃惊。张学良接着对台独运动加以批判,认为台独是「胡来」,给台湾前途带来巨大危险,闹「独立」,只能找挨打,毁了台湾前途。他补充一句说:当然,中共打台湾,也是毁了自己。

●对「六四事件」不太清楚

在纽约被称为三大反共硬汉之一的李勇先生则提出一个尖锐问题:「当年日本人侵略中国,杀死了二千万中国人;而中共统治四十多年来,据统计杀死了六千万同胞,张乡长对此怎么看?」

张学良略微思考后说:一个政权在夺取政权,维持政权时总是要杀些人的。李勇紧接着问:「中共享坦克、机枪在大街上杀学生和平民,当时的电视您看没有?」张学良马上回答:「我没有。」李勇又追问「那对六四事件您知不知道呢?」张回答:「知道一些,不太清楚。」

席间多位同乡马上向张学良描述两年前中共屠杀学生、市民的惨剧,同讨中共。张学良对此的反应是:什么事情都要听听两方面的意见,不能只听一方的。

老记者李勇接着请教如何做人。他说,1949年中共军队占领广州的前一天,他父亲(当地老报人)带他逃到香港。第二天,中共军队在广州枪毙了七名新闻记者,其中好几位是他父亲的朋友。「如果我们不逃,我父亲也可能被杀。如果我仍在大陆,究竟应该怎么做呢?」「是忍受专制暴政呢,还是反抗呢?」

张学良平缓地说:你就做好份内的事。每个人都有自己的一个位置,一个岗位,把它做好。

张学良在整个谈话中,对人的最大批评是「不安份」。特别强调做好「份内」的事。刘宾雁对此评价说:张学良是基督徒,从这个角度看问题,宽容一切,和我们一般受过中共迫害、有亲身体验的人感受不同,对他不应苛求。而李勇先生则认为,连「六四」都回避,说「不太清楚」,实是古语说「人老奸,马老滑」之故。

●「西安事变」是背叛行为

一口气两个半小时的谈话,张学良连喝三杯不带糖的咖啡毫无倦怠。每当谈到一历史事件,张脱口说出人名、地名,记忆力十分好;反应问题相当机敏,对某些他不愿谈的话题,他很有婉转解说或顾左右而言他的应酬能力,根本不是一个90岁的胡涂老头。

二个多小时,几乎都是张学良在说,他谈了好多,范围很广,集中起来,给我三点强烈感受:

一是他对当年发动西安事变很后悔。他多次强调自己「鲁莽操切,胆大妄为」,并称那是「背叛」,应获死罪。四十年没自由,他不抱怨,对此事件,他有明显的悔恨情结。可左证的是,我们见面两天后,即1991年5月31日在纽约他的91岁生日祝寿会上,他做了相当情绪波动的讲话:「《圣经》中保罗说,他是一个罪人,而我则是罪人中的罪魁。」「我摸着良心,愿为国家做些事,但我却没做什么好事,」「除了一些是非之外,一生没为国家、社会做什么。」

二是他不讲西安事变内情,说怕伤害别人。其实事件已过去55年,毛、周、蒋均已过世,当年的主角仅剩他一人。再谈及这段恩怨,恐怕是怕触击他自己的内心创伤——悔恨情结。当年他执意陪蒋去南京,也知凶多吉少,但坚持要去,也是有负荆请罪之意的。几十年皈依基督,面壁沉思,再加上目睹中共坐大后在中国大陆所为,他内心的痛楚悔恨之复杂情结恐怕不是常人所能感受到的。这种复杂在于,他认为自己的方式方法错了,但至今仍认为当时坚持的先联合抗日(攘外),自然就会「安内」的政见不错。但用「捉拿」,用刀枪逼迫方式,对待自己最推崇的「领袖」,威胁其改变政见,对于张学良这样深受中国传统儒家文化熏陶的人来说,恐怕内心深处难以接受。他几次讲「应枪毙我」,我是背叛,就是这种情结的渲泄。

●避批中共,不回大陆

三是他总是小心翼翼地回避批评共产党,无论贬、褒,都尽量绕开。即使踫上「六四」屠杀这样的问题,也不予置评。对「六四」中共享军队在大街杀害手无寸铁的学生市民,在美国无论何种教派,都对此表示愤慨。张学良以基督徒角度回避此问题,并非是宽容,话里话间,明显是绕开。这当然与他主张躲开政治、当「闲云野鹤」的人生观有关,但又不能全然解释。

不久前,吕正操专程从北京飞来纽约,以老朋友身份会晤张学良。对于中共频频盛邀,张学良明确表示近期不打算回去,表面说辞是不愿涉入政治,而实际苦衷在于,中共将西安事变视为历史大进步,将张学良视为民族英雄,邀张去大陆,多是为其宣传所用。而张经过几十年沉思反省,认为自己这件事做错了,是「闯了大祸」,自己是「罪人」,悔恨不已。如果张去大陆,中共当面捧他为大英雄,他会非常尴尬。如他真实说出对发动西安事变的悔恨,也会使中共下不了台。而两方面对此问题的看法都是短期内无法改变的,与其双方尴尬,不如暂时避开。恐怕这是张学良一再说等政治不再纠缠时再访大陆的真正想法。

●有责任澄清历史真实

作为中国大陆人,我们知道的是毛泽东、周恩来认为的「西安事变」;作为台湾人,人们多半知道的是蒋介石理解的「西安事变」,因此,我们今天特别想知道抛开国共两党政治利害关系,由张学良本人说出的「西安事变」。作为重大历史事件见证人,张学良将军有责任向晚辈、后人澄清历史真实。

(本文仅代表作者之意见与立场)

(本文原载纽约《世界日报》周刊1991年7月14日,转载自「曹长青网站」,2014年12月11日,作者为美籍华裔评论家,网络影视评论「长青论坛」主持人)