幾乎所有到過中國一線大城市的人,都會驚嘆高樓竄起之多、馬路開展之快。然而,一片榮景的背後,又有甚麼不為人知的血淚?

2009年,中國政府開始實施「四萬億計畫」。短短幾年內,中國廣闊土地上的高速公路,總里程已達到十萬公里,為全球之冠(美國接近九萬公里)。這種規模和速度是人類歷史上從未發生過的奇景,對中國政府而言,這也是偉大光榮的「中國奇蹟」。

中國獨立紀錄片導演張贊波。李唐峰攝影

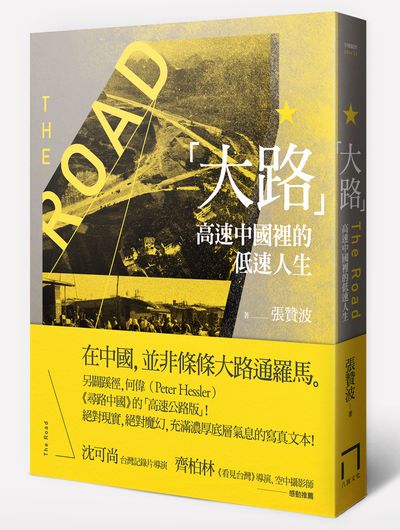

中國獨立紀錄片導演張贊波在台灣出版的《大路:高速中國裡的低速人生》。八旗文化提供

導演張贊波為了記錄中國高速公路光鮮背後的真實故事,由北京來到湖南懷化市外的中伙鋪村。他花了四年時間,隱藏真實身分與拍攝目的,蟄伏在築路工人中間,與他們一起生活、一起呼吸。

「就像電影《無間道》裡面的臥底一樣。」張贊波笑著回憶那段往事。

既是作家也是紀錄片導演的張贊波,同時用筆與鏡頭記錄一條中國高速公路的誕生與其背後相關人的故事。紀錄片《大路朝天》仍在後製中,而《大路:高速中國裡的低速人生》一書,則早一步在台灣出版。翻開書,就像看見一部紙上的紀錄片,導演所觀察到的一切,躍然紙上。

表面上,大家看到風馳電掣的高速公路所經之處,無論農田、古樹、寺廟、墳墓無一不讓路。然而,外界看不到的是,修路過程頻繁發生的各種工安事件、抗爭、上訪、黑幫介入,甚至是死亡;還有在高速公路建設工程的龐大利益上,自上而下的層層剝削和壓榨;以及趕進度的面子工程背後,偷梁換柱的豆腐渣工程。伴隨著利益共享,環境、品管、道德與良知,早已被拋諸腦後。

還沒鋪上橋面的中國高速公陸橋。

張贊波細緻地觀察並描繪出中國建設光景背後的影子。高速發展其實建築在底層人物的犧牲與血汗之上,他們卑微的命運與夢想被無情地碾碎,最終這些農民工人,從來無力踏上他們親手打造出的國家通衢大道。

而這些事實,在媒體嚴格管控封鎖的中國國內是看不到的。就像中國城市的拆遷問題所引發的激烈抗爭,多半要在外國媒體或少數敢言的海外中文媒體中,方能見到些許披露。

張贊波並非紀錄片導演出身。大學學的是中文,他形容自己是一個標準的文青,喜愛寫詩、寫小說。畢業後誤打誤撞念了北京電影導演學系,他當時學的是劇情片導演,從沒拍過紀錄片。

生命的再次轉折,發生在2008年的夏天。當時正值北京奥運,管制嚴厲,許多北京人都想要「避運」。張贊波恰巧看到一篇關於衛星殘骸掉落到「有人區」的報導,地點在距離他老家湖南邵陽二百多公里的地方。他直覺地感到背後一定有可以挖掘的故事,立即動身前往。

一年後,張贊波的第一部紀錄片《天降》誕生了。拍攝過程讓他深刻感受到,在中國,現實生活往往比虛構的故事更加魔幻,甚至更加精彩。這也讓他從劇情片導演,轉而一頭栽進拍攝獨立紀錄片之路。

以下即為9月張贊波來台舉辦新書發表會時,接受記者採訪的內容紀要。

Q:為甚麼想以高速公路做為紀錄片主題?

A:我有個一起長大的好朋友,後來他輟學成為一個修路工人。大學時,他給我寫過很多信,描述他工地的生活,裡面有非常多荒誕的事,給我很深刻的印象。剛好2009年又趕上一個大的背景,面對2008年的金融危機,中央財政投資四萬億人民幣,主要流向高速公路的基礎建設,去刺激經濟,各種高速公路計畫全都上來。因為當時湖南省長剛好是從交通部過來的,他有人脈、資源的優勢,所以湖南建設高速公路全國第一。這個外部的環境,跟自己的感情剛好結合,我就做了這樣一個拍攝。

Q:您在高速公路下蟄伏了四年,一個外人要進入到工地去觀察、記錄,一定要有特別的批准或程序吧?你是怎麼進去的呢?

A:我通過從事修路行業的朋友,給我介紹了他一個同事所承包的項目,所以我就進去了。我就說我是個紀錄片導演來拍紀錄片,說所有人都享受到高速公路的成果,但是外面的人都不知道「一條路是怎麼建成的」,所以我想來把這個過程表現出來,也想表現修路工人為此做出的犧牲奉獻。就是用「相對比較官方的話語」。

因高速公路而必須要搬遷的雲留寺佛像。

為高速公路讓路的百年古樹。

Q:書中有些場景讓人看了很難過,你拍攝時要如何保持客觀?

A:我剛開始拍紀錄片的時候,有時候覺得情緒控制不住,很激動、很憤慨的時候手會發抖,甚至很想把攝影機放下來、過去打一架,就不拍了,因為看到太欺負人了。後來我覺得打架解決不了問題,反而會讓問題更加複雜,也拍不成片子,所以還是克制自己的情緒,盡量把真實的影像留下來,這才是我應該做的。

湖南湘西有個風俗,在房子前面會建一個小小的土地廟,土地廟一建起來,他們就會在旁邊栽一棵樹,敬神的時候就連這個樹也要一塊敬,這叫土地樹,就是土地公公家的樹,所以這個樹一般是沒人敢去砍它。

這個古樟樹一百多年了,其實那就是農民的嘛,他們也沒有跟農民打招呼,就強行要把樹移走,後來發生了矛盾。來移樹的那個頭,原來是一個官員,利用這種權力做古樹買賣生意,賺很多錢,家產好幾千萬的。他就欺負一個那麼老實的農民,人家祖先傳下來的樹,強行移走,甚至連錢都不想出,說話也特別過分,明顯就是欺壓。那時候我真是想過去跟他打一架(笑)。

Q:拍的時候沒有官方的人來阻止你嗎?

A:跟我的介入方式有關係。我是通過修路部門進去的,身分看起來像官方的,所以那些村民其實有好多把我當官方派來的人,有追我的,也有用石頭打我的。我趕緊跑到很遠,都剪掉了。所以那時我也很矛盾,因為也沒法說清楚,如果我跟農民說我是個臥底,官方那就沒法待了;我要跟官方說清楚,農民又會誤解你。那時候確實很矛盾,無間道嘛(笑)。

Q:做為紀錄片導演,用鏡頭、用文字語言,同時處理這樣的議題,有甚麼特別感受?

A:其實對於我來說,影像也好、文字也好,都是表達我自己看到的這個世界的面貌,或者是我由此產生的感懷,都是這樣的載體,只是一個手段而已。當然在這兩者之間,會有它的不同點。我覺得影像比文字更加直接、具象化,更有視覺的震撼力;但是文字比影像更加寬廣,可以呈現很多眼睛之外的東西。因為拍攝紀錄片,你看到的才能拍攝,甚至有時候你看到的都不能拍攝。

像我有很多場合,是不能帶攝像機去拍的,所以才覺得可以用寫作來表達。首先是出於一種彌補,或者說很遺憾沒有表達完的這種意思,可以再用文字來表達。有很多背景性的東西,都可以通過文字來表現,所以我就去寫了。

Q:你覺得中國高層政治的變遷在當地影響很大嗎?

A:其實沒有很大的影響吧,底層的人對政治的態度也不像知識分子所想像的,更多的是把這些政治性的東西當作八卦。雖然說薄熙來上台、垮台,包括要開十八大,這些在中國當代比較重要的事件,但是在底層他會用一個非常怪異的、非常荒誕的東西來解構它。所以其實我要表現的是這個,裡面有很明顯的調侃、嘲諷。包括有一個工人非常喜歡薄熙來,他很喜歡看的一個節目是重慶電視的「天天紅歌會」,每天要唱紅歌的。薄熙來垮掉後,我就問他:「薄熙來垮掉,你是不是很難受啊?」他說:「我現在不喜歡他了。」

可能因為資訊被封鎖吧,其實大部分底層的人是沒有獨立判斷的。所有的宣傳機器都在樹立偉大的形象,都是包裝起來的偶像。我過去也是這樣,我在獲得自己的獨立思考之前也是這樣,你說他好,我也覺得很好;你說毛澤東很光榮、很偉大、很正確,我們都覺得那就偉大、光榮、正確,不會去思考的。所以我覺得,他們情有可原,沒有一個獨立的、公正的、透明的資訊渠道,最後就會折射出來一個虛幻的倒影,所以這點就很好玩。

即將面臨徵地的農民和他的稻田。

無奈等待搬遷的居民歐婆婆。

受高速公路波及的歐婆婆兒子在搬遷老房子。

Q:紀錄片在中國像是不被承認的黑孩子(註:黑孩子是不被社會承認的群體,從出生就不能享受正常公民的各種權力)?

A:對。其實在中國不是所有紀錄片都這樣,而是我們這樣的獨立紀錄片像黑孩子。在大陸的紀錄片分兩種,一種是官方的紀錄片,像《舌尖上的中國》,那代表了官方紀錄片的熱潮。他又拍新疆、又拍台灣,有意識地傳遞這也是我們中國不可分割的一部分。哪怕美食話題,在中共的話語體系裡,其實不僅僅只是一個美食,會有他意識型態的考量,像這樣的東西並不被冷落。另外像CCTV(中央電視台)還有地方電視台等也都有紀錄片頻道。官方的廣電總局也有頒發一些政策,要求各電視台要播多少時間紀錄片,這說明他們還是很扶持紀錄片的,但都是那種官方的,永遠不可能播放我們獨立拍攝的紀錄片。像我們這樣的紀錄片,沒有從官方的政策裡受到過一點好處,相反還會受到打壓。

Q:政府為了不讓你們放映影片,還會用斷電的方式?

A:所謂的拉閘斷電,本來是政府的電力部門用來調節大城市用電高峰期的一個手段。但拆遷也用,面對頑固不同意拆遷的釘子戶,政府就用斷水、斷電來對付他們,路都給你切斷,不讓你出去,你不可能堅持很久。大陸很多這樣的事情。

我們就像創作上的釘子戶,黨的電影主管部門也用這個手段,控制我們獨立電影的放映。他們會提前告訴放映機構,威脅說把你這一片的電給停掉,有些就不敢放了。我們遇到很多次,本來說要參加一個放映會,過去卻發現停電了,電影開幕式的時候就給你停電,各地都有,尤其北京更普遍了。我們還開玩笑,要發明一個裝置,讓大家能夠踩電影院的椅子發電,人工發電來放映我們的電影。這也是一個當代非常好的藝術作品,我們叫「人民發電機」,靠我們自身的力量帶來光明(笑)。

夏天民工們在工棚裡洗澡和乘涼。

四川民工在工棚前抽菸休息。

Q:書的結尾很奇妙,當時你已經在北京,一個朋友經過你的老家紹陽,看到火車站上有一個非常大的廣告牌,是當地政府掛上的。他用手機傳給你,上面寫著:

誰不加快發展就是紹陽歷史的千古罪人, 誰不加快發展就是紹陽人民的不肖子孫, 誰不加快發展就是紹陽今天的混世魔王。 對於這樣描寫你家鄉的發展有甚麼想法?

A:像我這樣去嘲諷發展,或是去反思發展的人,在中國可能也是比較少的,相對是屬於異類了。一般人都覺得發展很好啊,國家就是要發展,所以有很多大陸客跑到台灣,從桃園機場一出來,一看台北的那個場景,就覺得比我們大陸的三、四線城市還比不上啊,就這樣一種自豪感,所以他們都很貪戀那個發展的成果。

但我對這樣的發展一直持有一種懷疑,甚至也有一種批判的態度,因為我覺得比發展更重要的還有人、還有文化、還有文明本身。但是在中國,一邊看起來是很快捷的發展,一邊是環境的倒退,人與人之間基本的信任、各種關係被切斷,人活著也特別沒有安全感。所以我覺得有比發展更重要的東西存在,但是大家好像都忘了。我的作品一直都在關注這種高速發展下的人的生存境遇。

所以我看到家鄉的那個廣告牌,非常代表當下這些決策者的發展觀吧。

我紀錄片取名《大陸朝天》,它是大陸的一句諺語,叫「大路朝天,各走一邊」。我引用這個詞,是想表現中國發展之路上的階層對立,有權勢者跟無權者、富貴人跟貧寒者,包括城裡人跟鄉下人、上層的人跟下層的人,其實有很多尖銳對立的矛盾,但是他們又不得不互相走在同一條路上。我覺得這個東西是我很想說的,這條路它肯定是象徵了國家發展之路。

高速公路經過的學校搬遷後,留下空蕩蕩的教室。

建設完成的楊柳灣高速公路大橋橫跨田野。

Q:您提到對於中國官方以發展為首要目標,吹捧發展的口號讓你覺得很反感。但從全球的角度看,由於中國經濟從2008年一直持續成長,現在很多西方學者也把中國的發展當成尺度,去衡量美國或其他歐洲國家的政府效能,也提出中國模式或許也是西方可以學習或模仿的目標。您如何回應這樣的看法?

A:不同人或不同的國家他追求的東西是不一樣的。如果你的追求只是效率、效能,那中國確實是很好。你可以忽視其他的,忽視人的本身,因為所謂的效率、效能都是靠人去體現的,如果人都活得不像個人的話,那所謂的效率有它的價值嗎?就看你想要甚麼,如果你想要很物質、功利化的,很市儈化的追求目標,那就去追求好了。

但我更多的體會是,人要活得像個人,我覺得比所謂的物質化更高的價值觀念是存在的。但你說的恰恰是現在現實的一部分,尤其西方國家現在跟中國交往,他們原本還會談人權,現在幾乎不談了,就完全是做生意了,中國帶著很大的錢,跟法國買空中巴士,一買就是幾百架,這樣的事件愈來愈多。我覺得整個世界也都在追求著這樣的發展觀。所以我這個影片,只是批判中國和當局這個模式,我對整個的發展價值觀念,持一個懷疑態度,因為追求這個表面的發展,而忽視發展背後的人本身,我覺得最起碼這個發展是不均衡的。

但有時候我也很矛盾,我也享受到發展的成果。比如說原來從我的老家湖南去北京,要坐二、三天的火車才能到。現在高鐵開通之後,最快只要五個小時就到了,飛機更快,我也享受到了。但是當我知道這些老百姓真的不是很幸福,我覺得我寧可不要那樣的發展,我寧可多坐兩天的火車。如果說我的便捷與幸福感是建立在犧牲掉那些底層的人的基礎上,我寧可不要。當然我的想法並不代表一種標準答案。

Q:作為一個大陸作者在台灣出書,這本書在大陸目前還處在艱難的審查當中,可能要刪去很多章節才可能完成,包括電影也被沒收。身為一個作者,你怎麼看待台灣?

A:我覺得發展的表面化與人的這兩個因素,在台灣解決得相對比較好。最起碼還有點人味,人還像個人,你可以自由地說話,可以自由地表達你的觀點,可以自由地出版你的書,可以自由地去拍攝你的電影。但在中國是不可能的。

我覺得一個最不好的政府是去控制你的思想、做你的思想審查。中國海關,現在你帶iPhone、iPad根本不管你,可是你多帶幾本書,他很快就會來查你,你背包裡的他都要搜,一本一本地翻。所以我覺得我自己寫的書,都有可能帶不回去,我覺得很荒誕。因為我是寫我的那片土地的人的故事,都不能被那片土地的人所看到,還要到台灣來出版,還要擔心怎麼帶回去,我覺得這是一件非常可笑的事情。

上次我一個朋友帶一本《獨裁者的進化》,海關一看到獨裁兩個字,就把它丟下去。我朋友據理力爭:「你看這個不是寫中國啊,這是寫俄國啊!」海關就看一看,就放行了。(編註:《獨裁者的進化》其實談了許多獨裁國家,包括俄羅斯、委內瑞拉、埃及、馬來西亞、中國等,但封面上放的是俄羅斯總統普丁的照片。)他們內部其實是有黑名單,但名單完全不向民眾公布。書也很貴啊,花幾百台幣買回去,你給我查了,也不給我任何理由。一個小小的海關職員,他就擔負起一個思想的審查官。你看多麼荒謬,中國特色就是荒誕。

張贊波小檔案

籍貫:湖南邵陽人。

學歷: 1998年湘潭大學中文系學士畢業,2005年北京電影學院導演系碩士畢業。

經歷: 創辦漸近線電影工作室,專事獨立紀錄電影創作。作品一貫關注中國高速發展下的個體尊嚴與生存境遇。

主要作品: 紀錄長片《天降》(Falling From the Sky,2009),《戀曲》(A Song of Love, Maybe,2010),《有一種靜叫莊嚴》(The Interceptor from My Hometown,2011),《大路朝天》(The Road,正在後期製作中)等。是當下中國獨立紀錄片創作的中堅力量。