在台灣,提起新聞電視台女主播,「陳雅琳」的名字與其認真幹練、氣質清新的形象,一定會閃過許多人的腦海。即便如今已是三立電視新聞台的總編輯,陳雅琳仍時常上山下海出任務,日本311大地震、台南大地震災區的第一現場,都可見到她身先士卒的身影。總想要多做一點,追求真實、完善、完美,宛如拚命三娘的個性,讓陳雅琳獲得台灣新聞界「阿信主播」的封號。

陳雅琳(左二)與媽媽、三位哥哥,共同度過艱苦的歲月。陳雅琳提供

阿信主播的童年》

在貧窮的苦海中力爭上游

《阿信》是1983年NHK(即日本公共媒體「日本放送協會」)電視部紀念開播30週年的史詩型長篇電視劇,在八零年代曾經轟動一時。劇中的女主角「阿信」以八佰伴百貨公司女創辦人和田加津為原型,描述她刻苦奮鬥創業的傳奇一生。其中,阿信小時候身為貧苦的佃農之女,辛酸血淚的境遇尤其讓觀眾動容。

而陳雅琳的出身與童年生活,儼然就是「阿信」的台灣再版。

陳雅琳自小家庭便非常貧苦。從她有記憶開始,爸爸便已腦中風半身不遂,久臥家中唯一的一張床,其他人只能睡地板。當時不過三十多歲的媽媽,除了要照顧半殘的爸爸外,還要一肩挑起家計,在成衣廠當女工扶養四個小孩。上面還有三個哥哥的陳雅琳,自然無緣進幼稚園,四歲時便一個人待在家裡無人照顧,往往要等到中午哥哥下課回來煎個荷包蛋才能給她果腹。

然而,就像聰慧的「阿信」般,即便家境窮困,沒有額外的錢讓她購買課外讀物或補習,但天資聰穎的陳雅琳,從小學、中學一直到台南師專,功課始終名列前茅。到後來轉換生涯規劃,再入大學攻讀大眾傳播時,更是以第一名的佳績畢業。

在貧窮的苦海中,學業成績成了陳雅琳力爭上游的浮木。她從小便靠獎學金來貼補家用,國中時更曾經一學期連拿了三份校內獎學金,還有校外的才藝全能獎學金、救國團獎學金等。由於成績優異,當時陳雅琳升學的第一志願是台南女中,但媽媽為減輕家裡負擔,力促她就讀享有公費的台南師專。乖巧聽話的陳雅琳,選擇聽從媽媽的話,把自己想念大學的夢想暫時擱置。

由於出身寒微,陳雅琳自小也看盡人情冷暖、備嘗不公不義。小學時,陳雅琳曾多次獲得美術、書法比賽第一名,卻硬生生被改成第二名,第一名則讓給了家長會長的小孩;甚至還曾被要求將期中考卷給有家世背景的同學抄寫。這些年幼時的境遇,讓陳雅琳長大後非常在意事情的公平正義。

在TVBS擔任記者與主播時期的陳雅琳。陳雅琳提供

因為充分了解窮苦人家的無奈與無助,陳雅琳特別關注社會不公以及弱勢族群等相關議題。陳雅琳提供

2015年8月,陳雅琳獨家專訪當時的總統候選人蔡英文,直擊其永和住家共進早餐。陳雅琳提供

阿信主播的人生轉折》

從小學老師轉換跑道成為記者

在當年台灣猶處戒嚴時期的時空背景下,念師專的陳雅琳自然而然必須加入國民黨,在學時便跟著南知青黨部到全台演講,參與選舉活動。後來,又因緣際會接觸黨外人士,看到禁書,聽聞黨外民主運動事件與自由思潮。

陳雅琳回憶,當時聽到這些課本外的事件,一度感到十分惶恐。她心想:這一切怎麼和自己從小被灌輸、認知的歷史完全不一樣?到底哪一種才是事實?到底真相是甚麼?因此,陳雅琳暗自決定放棄教職,準備轉換跑道成為記者,希望透過站在新聞現場接觸事實真相。

而放棄教職當記者,就等於放棄寒暑假、放棄優渥的退休金與十八趴。不過,在陳雅琳心中,這些永遠比不上追求真相的重要性。於是,在擔任小學教師的七年時間裡,陳雅琳同時一鼓作氣取得文化大學大眾傳播學士與新聞研究所碩士學位,期間還輔修了企管系,補足作為一名記者應具備的財經知識。這種不畏艱苦求知求學的精神,依然是「阿信精神」的翻版與真實體現。

此後,陳雅琳進入《自由時報》後轉戰TVBS擔任記者與主播,2005年跳槽至三立新聞台至今。由於受過小學教師的專業訓練,雖然放棄教職,卻讓陳雅琳在記者生涯中,得以很輕鬆地將複雜的新聞用清楚簡單的方式呈現,讓觀眾更易理解接受;也因為充分了解窮苦人家的無奈與無助,也讓成為新聞工作者之後的陳雅琳,特別關注社會不公以及弱勢族群等相關議題。

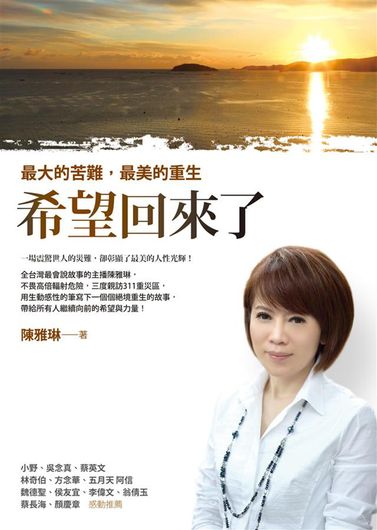

陳雅琳親赴日本採訪311大地震的故事和體驗,記錄成《希望回來了》一書,深獲好評。博客來網路書店

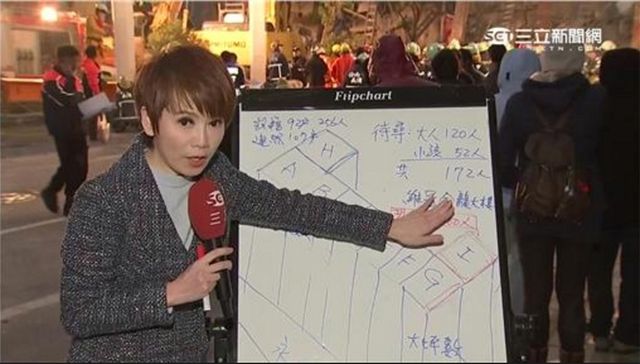

今年初台灣大地震,陳雅琳親赴現場,在電視畫面上秀出一張白板呈現維冠大樓A棟到I棟的分布圖。陳雅琳提供

阿信主播的堅持》

身兼數職的博士級主播

除了是台灣知名的資深新聞主播,目前擔任三立新聞台總編輯的陳雅琳,同時也是新聞性節目的製作人、主持人,同時還身兼作家與紀錄片導演,獲獎無數。以挖掘真相為職志的陳雅琳常說:「不到現場,怎麼知道怎麼回事?!」為了報導財團炸山採礦,違反國家水土保持政策的荒謬事件,陳雅琳親自帶了三位攝影記者(空拍、訪問與細節拍攝)奔赴宜蘭山區了解實際情況;日本311大地震後,陳雅琳無畏福島高倍數輻射外洩的危險,三度走訪日本重災區,深度報導核災的可怕,以及追蹤台灣大量捐款如何落實。陳雅琳將這些關於日本311大地震的故事和體驗,記錄成《希望回來了》一書,深獲好評。

本著同樣精神,今(2016)年初的206高雄美濃大地震,導致台南市維冠大樓倒塌,第一個以主播之姿親赴現場掌握最新搶救資訊的也是陳雅琳。當時現場一片混亂,資訊不明,她在電視畫面上秀出一張白板,上面畫的是維冠大樓A棟到I棟的分布圖,甚至還臨時準備一個簡易的大樓模型,為觀眾模擬大樓發生地震時倒塌的角度與方向。因為具有多次災難現場採訪的經驗,陳雅琳清楚傷亡與搶救受困的人數最令全國觀眾關心,數字也會時時更新,因此擦拭、書寫容易的白板便是最好的幫手。臨危不亂的報導,讓觀眾深深有感。

身為電視新聞台主播與總編輯,還親赴重大新聞現場擔任第一線記者已經難能可貴,由於在媒體界中是少數擁有博士學位及豐富實務經驗者,陳雅琳在傳承經驗的使命下,即便在百忙中,還抽出時間到文化、中山、高師大等三所大學任教。

曾經,陳雅琳手上有兩個帶狀節目、三個塊狀節目,在工作量爆表的情況下,竟忘記自己隔天要到北極做採訪,只帶著簡易行李就匆忙奔赴機場與超馬運動員林義傑趕飛機。結果在零下40度的極地氣候下,氣管嚴重凍傷,在戶外幾乎完全沒有聲音,甚至幾乎無法呼吸。但基於專業的自我要求與責任感,陳雅琳依然忍痛把工作完成。

回顧陳雅琳的人生奮鬥,今年剛滿50歲的她,比起日本經典電視劇中主人翁「阿信」在83歲時回首一生還有段距離,但走過的路已經無比精采。不負「阿信主播」的稱號,陳雅琳演繹的,同樣是一場激勵人心的好戲……

陳雅琳的人生奮鬥,和日本經典電視劇中主人翁「阿信」同樣精采。葉俊宏攝影

陳雅琳小檔案

出生:1966年4月29日

現職:

* 三立新聞台總編輯

* 《台灣亮起來》、《三立調查報告》、《陳雅琳‧總編輯觀點─會思考的新聞》節目製作人兼主持人

學歷:

* 省立台南師範專科學校(今國立台南大學)畢業

* 中國文化大學大眾傳播學系(輔修企業管理)學士

* 中國文化大學新聞研究所碩士

* 世新大學傳播研究所博士

經歷:

* 台北縣光榮國小教師

* 《自由時報》政治記者、市政記者

* 無線衛星電視台(TVBS)新聞部政治記者、資深記者、政治組組長、主播、主持人、製作人、編輯主任、編審

* 三立電視新聞部主播、主持人、製作人

* 文化大學新聞系講師、助理教授

* 國立高雄師範大學中文系副教授

* 國立中山大學政經系助理教授

* 國立台南大學語文系講師

* 世新大學口語傳播系講師

製播節目主要得獎紀錄:

* 廣播電視事業發展基金「優良電視節目獎」多次(2005、2006)

* 台北市新聞記者公會「社會光明面報導獎」多次(2009、2010、2011、2015)

* 學學文化創意基金會「學學獎」多次(2010、2011)

* 中華新聞記者協會「文創新聞報導獎」多次(2012、2013、2014、2015)

* 中華民國新聞媒體自律協會「消費者報導獎」最高榮譽唯一特優(2015)

* 扶輪公益新聞「金輪獎」最高榮譽特優獎(2016)

相關文章: