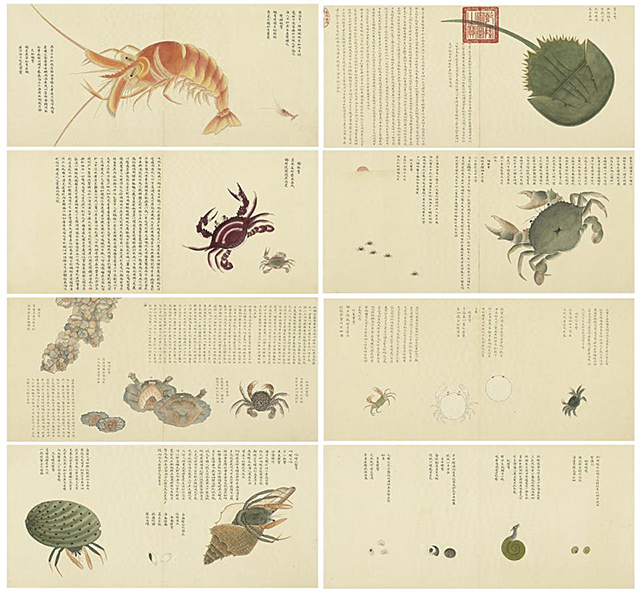

▲清‧聂璜〈海错图〉第四册。国立故宫博物院粉专

一般很少听过「海错」这个名词,如果你认为可能是误植也无可非议,因为这个词现代少用。但在清朝,「海错」是形容海中生物的错杂纷陈,种类繁多。而故宫也以清朝聂璜的〈海错图〉,与基隆海洋科技博物馆来场不一样的实境展览。

海中奇珍

〈海错图〉作者聂璜是清朝钱塘人,内容是他在南方实地观察或听渔民陈述后,所画下的海中生物。因为内容与清朝宫廷画家擅长的花鸟不同,〈海错图〉第四册展出频率近年逐渐提升,今年国立故宫博物院又与基隆海科馆合作,进行「海错奇珍」的展览。

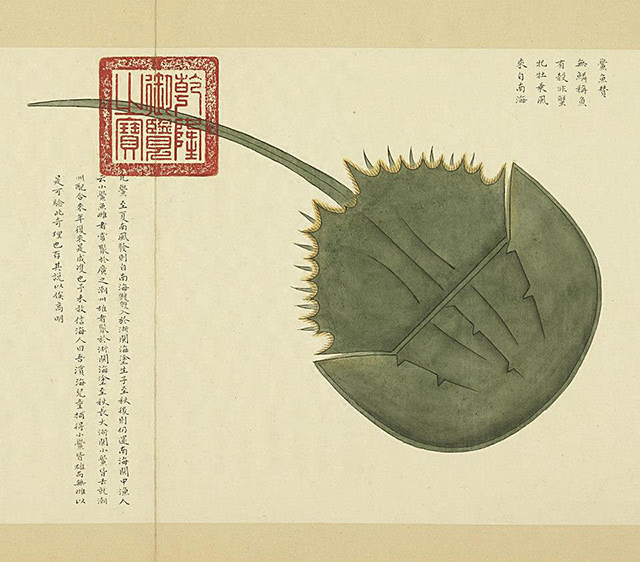

▲清‧聂璜〈海错图〉的鲎图。国立故宫博物院粉专

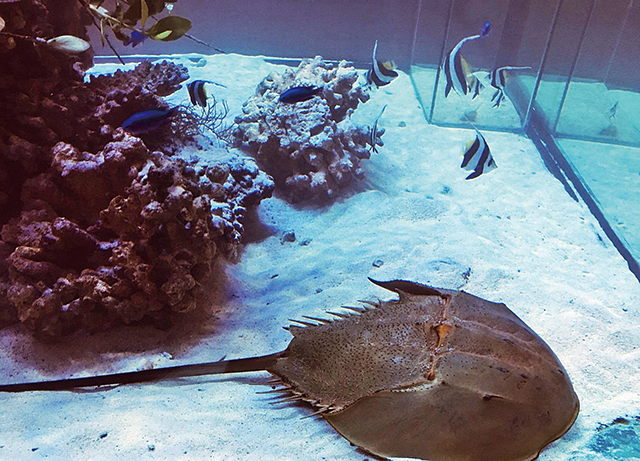

除了〈海错图〉第四册内容,海科馆也搭配清宫〈海怪图〉及古水族生物图〈海珍图〉,展出许多难得一见的海中生物或是化石标本,如:柏氏中喙鲸骨骼、四亿年前的活化石鲎(读音如「厚」)等。

海科馆同时发现,聂璜在〈海错图〉的生物分类是这样的:带壳的「介」、带麟的「麟」、无毛的「裸」、有「羽」的飞禽、有毛的「兽」,大致以外表皮为主要分类依据,与西方惯常的「界、门、纲、目、科、属、种」不同,而国画的工笔画法与西方透视的写实画法,给观画者的感受也大不相同。

但从聂璜的画作中,我们可以看出他具有相当敏锐的观察力,生物特征也都非常清楚,民众可以一睹清朝画家的写实功力。

如先秦时代《山海经》就已提到的「鲎」,两晋的郭璞注释如下:「形如惠文冠,靑黑色,十二足,长五六尺,似蟹,雌常负雄,渔者取之,必得其双,子如麻子,南人为酱。」

仔细观画,聂璜画得简直如出一辙,连鲎壳边缘的毛须都仔细绘制,他的〈鲎鱼赞〉也颇为有趣,可以拿来当猜谜:「无麟称鱼,有壳非蟹,牝牡乘风,来自南海。」

牝为雌性,牡指雄性,意指鲎的特性是夫妻同行,形影不离,因此「夫妻鱼」也是鲎的别称。

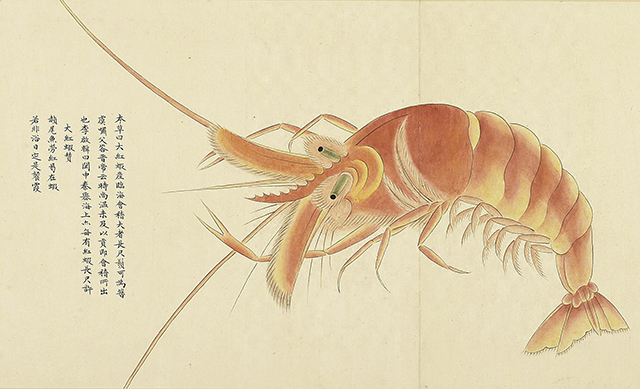

▲清‧聂璜〈海错图〉的虾图。国立故宫博物院粉专

第四册的〈海错图〉中,还有一只看来十分可口、但眼睛十分搞笑的「大红虾」,鲜橙橙的橘红身体有别于一般草虾的绿色,不过,这可不是聂璜乱画,是真有其虾!近年在老饕中流行的「天使红虾」可能就是牠的远亲。

明朝李时珍《本草纲目》就记载有这种大红虾:「海中红虾长一尺,须可为簪。」连虾须都能拿来当头上簪子,读者可以想象这种虾子的尺寸肯定不同于一般草虾。

唐朝的段公路(生卒年不详)着有《北户录》,专门记载岭南一带的美食与民情,其中写道:「海中大红虾,长二尺余,头可作杯,须可作簪、杖。其肉可为鲙,甚美。」李时珍是湖北人,可能没吃过大红虾(海虾),但依照段公路的文字,他肯定吃过美味大红虾,他的这段话也被收录在《本草纲目》中,作为参照。

与海中生物互动

至于聂璜吃过大红虾没有?从他多描述外形的文字来看,估计可能没吃过,只是听渔民陈述而画下,毕竟这种老饕等级的海虾可遇不可求。

其实,〈海错图〉中的部分内容也是如此而来,所以生物外型很工笔,但模样却有点捧腹,如:鳄鱼图。

看到这里,大家是不是也产生一个疑问,为甚么老提〈海错图〉第四册呢?而不见前三册真容呢?

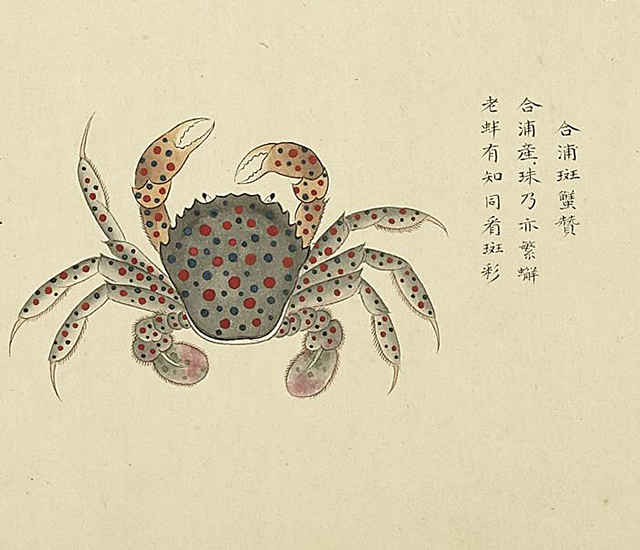

▲清・聂璜〈海错图〉中的蟹图。国立故宫博物院粉专

聂璜方游至南方,将所见所闻的三百多种生物,画在〈海错图〉中,共分四册;但前三册藏于北京故宫,台湾的故宫只有第四册,内容为鲎、螺、蟹、虾等。

▲鲎为活化石,海科馆也将展出,读者可与〈海错图〉比对。国立故宫博物院

不过,这无碍于「海错奇珍」与海科馆合作的奇幻展览。除了精彩的画作、标本、海中生物,故宫还策画了「沉浸式互动剧场」,以海错内容化为大型新媒体,荣获第五十一届美国休斯敦独立制片与国际影片影展「儿童互动教育」奖。民众可躺、可卧,手持传感器,触发与海中生物的互动,深度沉浸于水中剧场。

「海错奇珍」在基隆海科馆深海影像厅展出至11月4日,有兴趣的民众可把握时间,前去一睹清朝画作、并体验难得的互动剧场。