台灣女性的社會地位比鄰近的日本與南韓好,性別歧視的程度比這兩國來得輕微,這應該是大多數人在直覺或者個人經驗上的共識。

統計數據也支持這樣的共識,例如世界經濟論壇(World Economic Forum,WEF)每年公布的性別落差指數(Gender Gap Index,簡稱GGI),就是很具代表性的衡量一個國家性別平等狀況的指標。WEF在其2018年的報告中公布了全球149個國家的GGI,台灣的排名為全球第32名,不但遠高於日本的第110名和韓國的第115名,也高於新加坡的第67名。

如果從細項來看,GGI底下有四個分項指標:政治賦權(Political Empowerment)、經濟參與及機會(Economic Participation and Opportunity)、教育程度(Educational Attainment)以及健康及生存(Health and Survival)。台灣在前兩項大幅領先日、韓,顯示台灣女性在政治與經濟的參與都非常傑出。

以國會中的女性席次為例,台灣每100位男性國會議員中,就有63名女性議員。這個比例遠超過新加坡的30名、日本的11名、韓國的20名。台灣的女性議員比例之高,引人注目。

各國頂尖大學經濟系的比較

以台灣大學經濟系為例,系內目前有37位專任教授,其中10位是女性,比例為27%。韓國最高學府首爾大學經濟系,目前有38位專任教授,和台大經濟系的教師總數非常接近,各位要不要猜一猜該系有多少女性教授?

答案是零。

同樣的比較可以應用到日本最高學府東京大學的經濟系。該系陣容龐大,共有62位專任教授。令人驚訝的是,該系總共只有一位女教授,比例為1.6%。

事實上,台大經濟系女教授的比例也大贏美國名校經濟系:哈佛大學9/59=15%、麻省理工學院6/41=14.6%、芝加哥大學3/41=7%。

由於缺乏可信賴的統計資料,我無法在此呈現其他學科或者學校的女性教授比例,但我推測台灣的比例應該是在世界上名列前茅。

日本時代的台灣女性

儘管台灣女性在現代社會享有很高的社經地位,她們在日本統治時代可沒有這樣的待遇。根據台大法律系王泰升教授的研究,日治時期的女性沒有財產繼承權,因此,女性想要改善自己在家庭中的地位,必須生育男孩,然後讓男孩繼承家產。換句話說,母以子貴,女性必須依靠男性來得到經濟上的依靠。

另外,日治時期盛行「小婚」,也就是童養媳,女孩從小就進入夫家成為廉價勞力。日治時期也有「妾婚」,也就是一夫多妻制,雖然當時只有社經地位較高的男性娶妾。小婚與妾婚等制度,反映了當時男尊女卑的社會環境。

所以,從戰後到現在,到底甚麼特殊的因素促進了台灣女性的政治與經濟參與,並且達到大幅超過日、韓的程度?

要回答這個問題,當然要在戰後台灣的歷史經驗中搜尋蛛絲馬跡。會造成婦女社會地位提升的重大歷史因素並不多,我們今天來談談其中一個可能的因素:議員、立委選舉的婦女保障名額。

婦女保障名額

既然台灣女性的政治參與度特別高,或許政治制度中的「婦女保障名額」就是促進台灣女性參政的一個因素。

從戰後1946年開始,台灣就實施了選舉婦女保障名額制度。直轄市議員、縣(市)議員、鄉(鎮、市)民代表名額達4人者,應有婦女當選名額1人;超過4人者,每增加4人增1個保障名額。立法委員選舉在2008年改採單一選區兩票制之前是採用複數選區制,同樣也有婦女保障名額的設計。

這樣的制度直接保障婦女在議會中的席次,在世界上並不多見。另外還有一種制度只保障了「參選人」當中的女性名額,例如南韓就採用的這樣的制度。

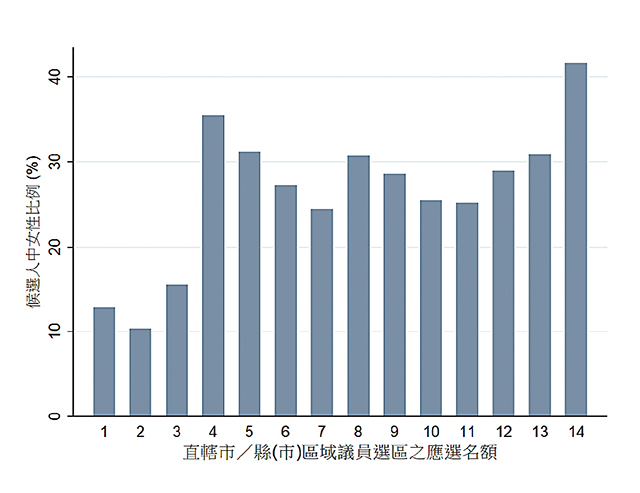

▲圖一:應選議員席次與「候選人」中女性的比例。

台灣的婦女保障名額真的有促進女性參政的效果嗎?我們以1994到2014年縣市議員選舉為例來探討這一點。

圖一(台大經濟系陳立欣製作)的橫軸為按照「應選議員席次」分類的選區,縱軸則是「候選人」當中女性的比例。很明顯,當選區的應選議員席次少於4席,候選人的女性比例保持16%或以下。但是當席次從3個增加到4個,也就是婦女保障名額從0增加到1席,候選人的女性比例則大幅跳升到35%。

圖一也顯示出,當應選席次從7個增加到8個時,也就是婦女保障名額從1席增加到2席時,我們也可以觀察到類似的跳升,但幅度較小。

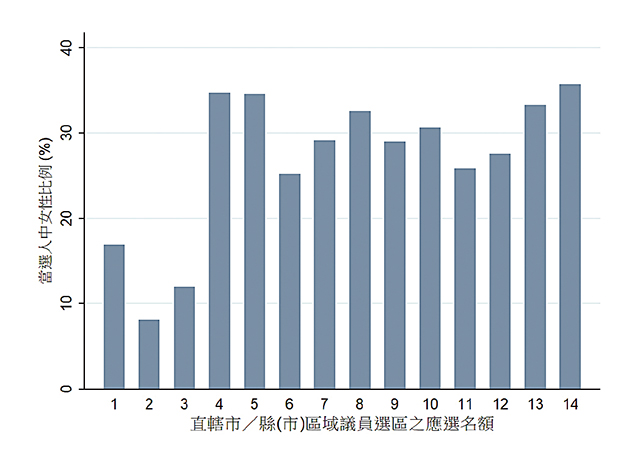

▲圖二:應選議員席次與「當選人」中女性的比例。

圖二跟圖一類似,但縱軸顯示的是「當選人」中女性的比例。同樣地,當席次從3個增加到4個,當選人中女性的比例大幅躍升。

這個不自然的躍升很可能是婦女保障名額造成的。當然我們不能完全排除其他因素的影響,但由於每個選區應選的議員席次是按照該選區的人口決定的,那些應選3席的選區跟應選4席的選區比起來,除了平均人口略少之外,其他條件應該不會有巨大的差異,以致於造成女性參選人與當選人比例大幅地增加。

女性的議員增加,會給整體女性的社經地位造成何種改變?又會不會影響女性自我的性別意識以及男性對性別角色的期待?我們下一期來探討這些議題。