一个北风呼呼的早晨,六叔仍打着赤膊,扛着沉重的大麻袋踅过晒谷场,轻步进了左面护龙厨房里。大厅前红灯笼下,藤椅里的老奶奶早瞧见了,频频点着头。我蹲坐这边门坎上,看着奶奶皤白的发丝在风里飞扬,心里兴奋地嚷着:「要过年了。」

一会,老奶奶不见了,熄了火的灯笼在风中摇晃。我蹿进厨房,老奶奶已站在早晨的光线里,拿着香,嘴里念念有词向壁上的神明拜祷。我问奶奶:「不是说神明都回天上去了?」老奶奶也不理我,只用后脑勺圆发髻回着:「照顾了我们一整年了,不在的日子也要拜啊。」

六叔又扛进来一大袋米,重重地置在地上,喘着气一溜烟走了。旁边的一个麻袋敞着口,些许米粒滴落地上。晨风吹来,我闻到一股米浆的味道,往后院望去,天井里,一个壮汉双手推着石磨扶柄,妇人将一勺勺水米倒进石磨小洞里,在石磨与木棒韵律声里,米浆汨汨从石磨出口流进布袋里。围篱上,一排灯篮花已在晨光里灿烂摇曳。

大灶前,妇人正弯着腰,拿着长长的竹管,鼓起两片腮帮子朝灶口吹气,轰一声,燃亮了灶里的柴火。灶台上,一妇人奋力掀起蒸笼盖子,那汉子从后院里提着饱满的布袋跑来,适时往笼里注入米浆,浓浓的米味就盈满了整个厨房。

朝门口望去,老奶奶的发丝在阳光里飞得更白了,我听清楚了她嘴里嘀咕着:「堂堂一个年啊。」

走出厨房时,遇上安南大叔驾着牛车,来势汹汹地滚进晒谷场,那头黄牛张开嘴流着口水喘气,车上的人吆喝着,把一篓篓青绿的年菜,搬到了场上。顿时,三合院里热闹了起来,牛车上的安南大叔嚷着:「赶年前送进市场抢个好价钱。」这时,老奶奶已坐在檐下藤椅里,瞇着眼跟着笑了起来,「奶奶,我来帮忙采年菜啊。」长我一岁的阿源从牛车上翻了下来。

这时,安南大叔做木工的儿子背着包包,风尘仆仆地走进院子里:「阿爸,我回来了。」大叔抹着额上汗水,示意儿子快进屋里去,老奶奶瞧见了:「阿标回来围炉了。」

那天夜里,厨房里传来熙熙攘攘的声音,我穿起棉袄在寒风里鑚进厨房时吃了一惊,老奶奶已在里面。灶台旁,三个男人各抓紧布巾一角,将蒸好的甜粿从蒸笼里移了出来,慢慢放到了长条椅板上时,才松了口气。两笼白色的咸粿已静静地躺在旁边。

老奶奶出声了,指着灶上蒸笼说:「趁着灶里热气没散赶快添上柴火,再蒸几笼发粿,至少每家每户给分十几个。」看来,男的、女的都累了,却蒸得脸上红通通的。

第二天我起得晚了,在晒谷场上,让一只大公鸡给扑在怀里,咕咕叫着。「还跑还跑,已经吃了半年好东西了,就等着这时节啊。」安南大婶追着公鸡嚷着,我抓着了公鸡送到她面前,她拿麻线扎紧了两只鸡脚,这公鸡只能缩着脖子喘气了。

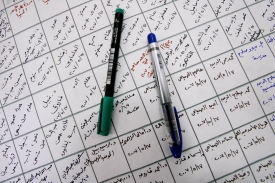

这天,我逛街上去了,街道上行人稀疏,店铺一家家收拾起门面,准备过年了。只见到碾米厂店前有人握着大毛笔,在红条纸上写字,卖着春联。一旁有人摆上了一排象棋残局,棋盘间写着「观棋不语真君子,起手无回大丈夫」大字,那位高手抱着胸膛站在后面,不发一语。有人咬着我耳朵:「没人赢得了他。」甚么时候阿源跑街上来了。

看着没趣,我回到三合院里,大厅已亮起灯了,走进厅里,方桌上盘子里,躺着歪着脖子煮熟的公鸡,看似有些面熟,一时,歉疚了起来。

以前,过年这事儿小孩子兴奋,大人的兴奋后面还带着度日子的忧愁,到了奶奶眼里就变得严肃了。

记得那年的除夕夜,在台北学做糕饼的阿兄也回来了,桌上火锅炉的烟囱冒着白烟,满桌琳琅的菜我只注意那两只鸡腿,肉肉油油的鸡腿,最叫我垂涎。

门外北风呼呼地吹,还下着细雨,我觉得更冷了,阿公抱着装了烧红了木炭的竹笼取暖。忽然一丝弦音飘进屋里,有个老人拉着怀里长长的东西,身旁挨着的小孩捧着大碗站在雨里。阿公瞧见了,喊起母亲:「快,多给些米饭,还有鸡蛋,」又指着桌上的鸡腿,当鸡腿被母亲的筷子夹上时,我倒吸了一口气,也不敢吭声。阿公说:「外面冷又下着雨,让他们赶快回家。」

关上了门,北风吹不进来,可从门缝钻进来的弦音,更冷了,还好祖母给我夹来一根鸡腿,心里才暖和起来。

现在过年就简单了。我站上椅子贴着市长送的春联时,手机响了,儿子赖了过来:「老爸,今年我跟阿珠不回去了,高速公路准塞爆,元宵节我们会带大毛二毛回去。」

儿子这一赖,倒让我想起灯笼下的老奶奶来了。